金大祭・戦後80年企画・上映会

「はだしのゲンが伝えたいこと」アフタートーク

映画監督・石田優子

はじめに

映画「はだしのゲンが伝えたいこと」をご覧いただき、ありがとうございます。今日上映したのはドキュメンタリー映画「はだしのゲンが見たヒロシマ」(77分版)を小さいお子さんにも見てもらえるよう約30分に短縮した作品です。77分版は中沢啓治さんが自身の被爆体験にもとづき、漫画『はだしのゲン』を描いた、漫画家としての半生を追った作品です。

中沢啓治さんの被爆証言をドキュメンタリー映画に

私は東京生まれで学生時代に、初めて広島を訪問して被爆の語り部として有名な沼田鈴子さんに出会いました。沼田さんは被爆アオギリの下で私たちたった2人の学生のために、熱心に被爆体験のお話をしてくださりました。

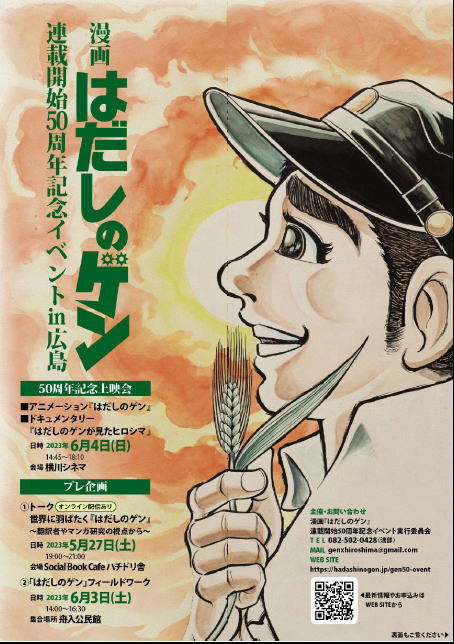

この映画は、広島で平和の活動を進めているNPO法人Ant-Hiroshimaと東京の映画会社が協力して、高齢化している被爆体験者の証言を記録する活動がキッカケで作られました。このとき中沢啓治さんにも被爆体験を語っていただきました。中沢さんのお話は力強く、「はだしのゲン」は世界中で読まれている作品であり、より多くの人に中沢さんの被爆証言を届けようと映画化することになりました。

この取材のときは、私は編集と撮影のアシスタントとして関わっていたのですが、映画化にあたり、監督をやってみては、という話になりました。「はだしのゲン」の存在は大きく、監督の経験もなかったため、大変迷いました。中沢さんは世界中の戦争を知らない子どもたちに向けて「はだしのゲン」を描いた方です。私も読者の一人として中沢さんに向き合い、お話を聞かせて頂けば良いのではと監督を引き受けました。

「はだしのゲン」は25言語に翻訳・出版

「はだしのゲン」はこれまで25言語に翻訳・出版されています。最初はロシア語版、次に英語版が翻訳・出版されました。当時、ヒッピーのような若い人たちが中沢さんに英語版の翻訳の許可を求めるとすぐに「いいよ!」と返答されたそうです。「はだしのゲン」が劇映画、アニメ映画、ミュージカルなど多分野に広がったのは、若者たちへの中沢さんの応援があったからだと思います。

世界中で日本の漫画が広まっているのは、出版社が商業ベースで判断してプロの翻訳者がつき、翻訳・出版・販売されているからです。「はだしのゲン」のように翻訳経験のない市民の人たちがプロジェクトをつくり25言語まで広がった漫画は他にはありません。世界中で「はだしのゲン」が必要とされているからだと思います。その一例として、シリアのがれきの中に「はだしのゲン」が描かれたプロジェクトを紹介します。

シリアでは国内紛争が長く続き、空爆で建物が壊されていたところに2023年2月に大地震が起きて街の建物の7割方が崩壊してしまった地域があります。ここで絵を描いているのは「希望の筆」というアーティストグループです。シリアでは「はだしのゲン」のアニメの一場面を通して原爆のことが知られています。地震の時、がれきの下から家族の「助けて」という声が聞こえているのに、助けられなかったそうです。「ゲン」と同じことが起きている、シリアのことを知ってほしいとこの絵が描かれました。彼らは長崎で被爆した「焼き場に立つ少年」も描いています。シリアだけでなく、ウクライナやガザ、世界中の人たちに「はだしのゲン」は必要とされており、私たちもつながっていきたいと思っています。

シリア北西部・イドリブ県のがれきの中に描かれた「はだしのゲン」©︎ Muhammad Haj Kadour

金沢を中心に「はだしのゲン」を全国の図書館や海外に向けて寄贈する活動を進めているNPO法人はだしのゲンをひろめる会があります。戦禍にある子どもたちや震災からの復興にむけた地域の子どもたちにも「ゲン」が果たす役割があるため、私も一緒にお手伝いできればと思っています。

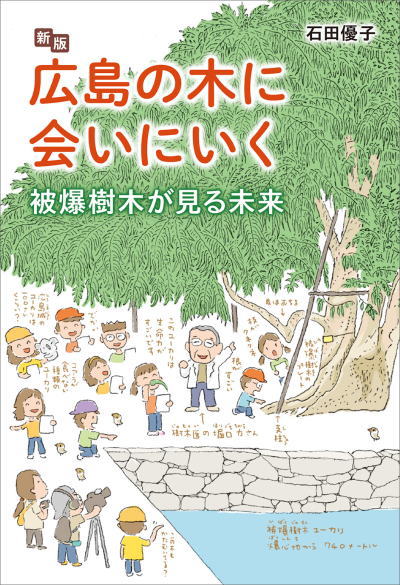

『新版・広島の木に会いにいく 被爆樹木が見る未来』を出版

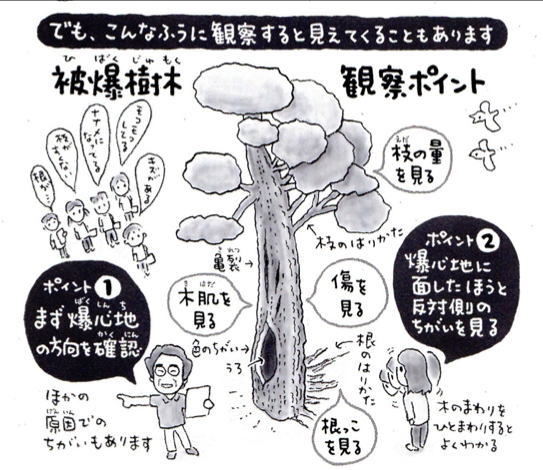

私は被爆樹木について10年以上取材を続けています。今年夏に『新版・広島の木に会いにいく 被爆樹木が見る未来』を出版しました。広島の被爆樹木は、爆心地から半径約2kmの範囲で現在159本が登録されています。観察すると爆心地側は傷を受けていたり、木肌が荒れ、根の張り方や枝の量が少ないなどの症状があり、爆心地の方向に幹が傾いているものがあります。皆さん、広島を訪問される機会がありましたらぜひ被爆樹木を見ていただきたいと思います。

広島の樹木医の堀口力さんは、被爆樹木を長年守ってきた方です。堀口さんは「木にも尊厳があります」と手をかけすぎず、木の生命力を引き出すような治療法を続けられています。

被爆樹木2世の種も育てられています。昨年ノーベル平和賞を受賞した日本被団協の人たちはオスロの授賞式に参加したときも被爆樹木2世の種を国立オスロ大学の植物園に寄贈しています。

堀口さんは広島を訪ねて来られたたくさんの人に被爆樹木を案内されています。それぞれ言語や思いが異なる人であっても木を大切に育てていくように、平和への思いを共有できるようにと話されています。

被爆樹木は人間よりも長く生き、次の世代、その次の世代へと生きて原爆への思いを引き継いでいきます。中沢さんは亡くなられましたが、私も被爆者の思いを次の世代に届けていきたいと思います。

「人類にとって最高の宝は平和です」

中沢啓治さんは「人類にとって最高の宝は平和です」と常々話されていました。「はだしのゲン」は連載開始から50年以上読み継がれ、世界中の人たちに愛されていますが、次の50年、100年とこの漫画を生き続けさせていきたいと思っています。 皆さんもぜひ「はだしのゲン」を再読したり、広島・長崎を訪れていただきたいと思います。

(まとめ 神田順一)

◎11月1日、金大祭の戦後80年企画「はだしのゲンが伝えたいこと」上映会での石田優子監督のアフタートークです。